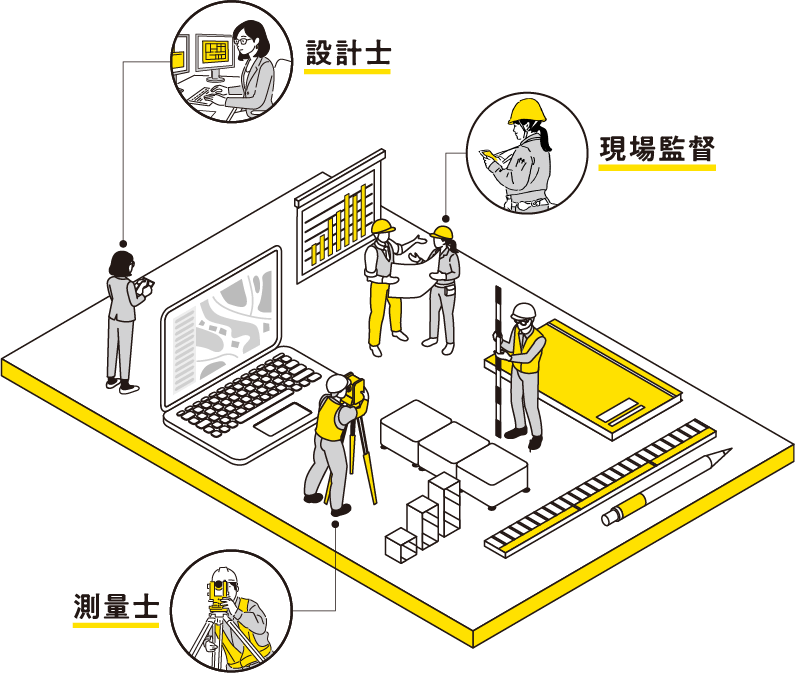

一般的な建築施工の工程を追いながら、

どのような技術を持つ職人たちが

現場で活躍しているのか見てみましょう。

PROCESS 1 計画・着工 まずは、計画から。

-

デザインと機能性、

デザインと機能性、

そして安全性を設計する。建物の基となる設計をします。外観やデザインを考える意匠設計、耐久性や安全性を考える構造設計、空調・衛生・電気設備などを考える設備設計まで多岐にわたります。

-

ミリ単位の正確な測量から

ミリ単位の正確な測量から

建築工事は始まる。レベルやトランシットと呼ばれる専用の機器を使って、土地の距離や角度、高低差などを正確に計測し地形図を作成します。広範囲の測量にはドローンを活用することも。

-

日本書紀の時代から続く

日本書紀の時代から続く

大切な伝統儀式「地鎮祭」。着工に際し土地の氏神様を祀り工事の安全を祈願する地鎮祭。神職を招待し、敷地内にテントを設営して式典を行うのが一般的。気持ちが一層引き締められる瞬間です。

まずは、計画から

- 1設計・申請

- 2測量

- 3地鎮祭

建物が実際に施工されるまでには長い準備期間があります。時には工事期間の数倍におよぶことも。立地条件や地質、近隣建物などの事前調査から、設計士による設計、関係者へのプレゼンテーション、見積やスケジュールの検討を経て、行政へと申請。法令に則った建築計画であると認められて初めて着工となります。まず最初に測量を行い建物の位置や高さなどを正確に定め、仮設の工事事務所や仮囲いを設置。そして基礎工事の約1週間前、縁起の良い「建築吉日」に工事関係者が集まり、工事の安全を祈って地鎮祭が厳かに行われます。

建物が実際に施工されるまでには長い準備期間があります。時には工事期間の数倍におよぶことも。立地条件や地質、近隣建物などの事前調査から、設計士による設計、関係者へのプレゼンテーション、見積やスケジュールの検討を経て、行政へと申請。法令に則った建築計画であると認められて初めて着工となります。まず最初に測量を行い建物の位置や高さなどを正確に定め、仮設の工事事務所や仮囲いを設置。そして基礎工事の約1週間前、縁起の良い「建築吉日」に工事関係者が集まり、工事の安全を祈って地鎮祭が厳かに行われます。

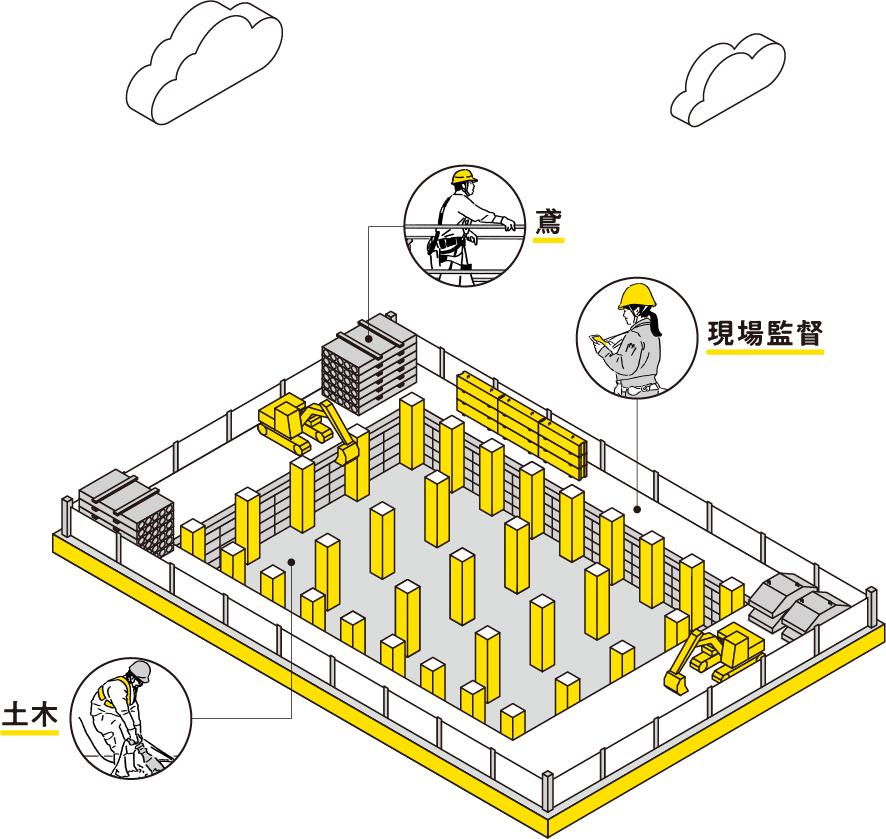

PROCESS 2 基礎工事 建築の第一歩は、足元から。

-

高度な技術が支える

高度な技術が支える

基礎杭打ち工事。いきなり大きな重機が動き回り圧倒される杭打ち工事。建物の荷重を伝え支持するために、その耐力を持つ地盤まで杭を打ち込みます。なんと30m以上打ち込む場合も。

-

地下躯体の工事は、

地下躯体の工事は、

常に水とのせめぎ合い。図面を基に施工面まで土砂を掘り下げ、基礎工事のための地盤を整えます。周りの土が崩れないよう山留めをし、地下水の浸透に対処しながら地下を構築していきます。

-

ついに地盤面へ。

ついに地盤面へ。

気持ちもより上向きに。地下が完成したら1階の床を構築します。コンクリートを流し込み、平らに均して表面を仕上げる総力戦。上階躯体の構築に向け、足場やクレーンが設置されていきます。

建築の第一歩は、足元から。

- 4杭打ち

- 5掘削

- 6地下躯体

基礎工事のスタートを切るのは、建物の荷重をしっかり支えるための杭打ちです。地盤が軟弱な場合、そのまま建ててしまうと傾きや沈下のおそれがあるため、巨大な杭を地中深くまで打ち込みます。続いて、ブルドーザーやパワーショベルなどの重機で土砂や岩石を掘り起こす掘削工事が始まります。予測不能な地盤への取り組みを経て、今度は雨水や地下水の対策が不可欠な地下躯体の施工へ。気の抜けない基礎工事の日々を乗り越えたら、ようやく1階床のコンクリート打設です。地盤との奮闘もホッとひと区切り、ついに地上へと建物が姿を現します。

基礎工事のスタートを切るのは、建物の荷重をしっかり支えるための杭打ちです。地盤が軟弱な場合、そのまま建ててしまうと傾きや沈下のおそれがあるため、巨大な杭を地中深くまで打ち込みます。続いて、ブルドーザーやパワーショベルなどの重機で土砂や岩石を掘り起こす掘削工事が始まります。予測不能な地盤への取り組みを経て、今度は雨水や地下水の対策が不可欠な地下躯体の施工へ。気の抜けない基礎工事の日々を乗り越えたら、ようやく1階床のコンクリート打設です。地盤との奮闘もホッとひと区切り、ついに地上へと建物が姿を現します。

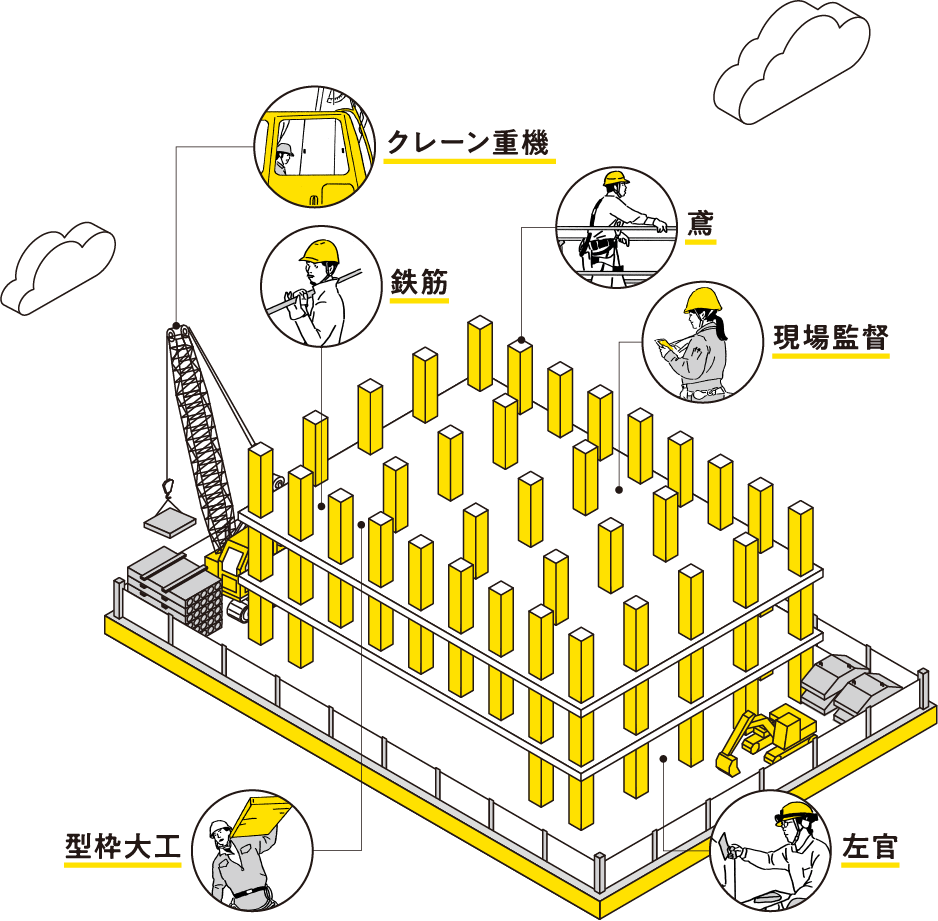

PROCESS 3 躯体工事 建物の骨を作り、筋肉を付ける。

-

安全な工事は、

安全な工事は、

足場がないと始まらない。高所作業の安全確保に欠かせないのが足場です。鉄パイプによる単管足場や、さまざまな建枠を組み合わせる枠組足場など、用途に応じた足場を鳶が次々と組み立てていきます。

-

ダイナミックかつ繊細。

ダイナミックかつ繊細。

鉄骨工事は現場の花形。重い鉄骨を、クレーンオペレーターと鳶が二人三脚で設置します。歪みや角度のずれがないよう慎重に調整し、ボルトや溶接で結合して建物の骨組みを組み立てます。

-

コンクリート建築の

コンクリート建築の

強度を担う鉄筋工事。鉄筋を格子状に加工して柱や床などの骨組みを作ります。最終的にはコンクリートに隠れて見えなくなりますが、確実な鉄筋工事が建物の強度に密接に関わってきます。

-

現場でオーダーメイド。

現場でオーダーメイド。

型枠が美しい構造を作る。場所ごとに必要な形状や寸法に加工した型枠にコンクリートを流し込み固めます。型枠を外す作業は緊張の瞬間。綿密な型枠工事が歪みのない躯体を作り上げるのです。

-

建物を長く、美しく保つ

建物を長く、美しく保つ

職人技、左官。モルタルや漆喰などをコテを用いて壁面や床面に塗り仕上げる左官工事。耐久性を高め、美しい見た目を実現します。日本古来の技術であり、熟練度が仕上がりを左右します。

建物の骨を作り、筋肉を付ける。

- 7足場工事

- 8鉄骨工事

- 9鉄筋工事

- 10型枠工事

- 11左官工事

いよいよ上階躯体の工事が始まります。まずは建物の骨組みとなる鉄骨を建て込むダイナミックな工程から。クレーンが縦横に稼働し、鳶が高所で巧みにつなぎ合わせる様子は、まさに圧巻です。続いて鉄筋、型枠工事へ。鉄筋を一本一本、水平・垂直を確認しながら組み立てていき、次に図面を基に現場で加工した型枠を、墨出しした位置に合わせて正確に設置。きっちりと締め固めコンクリートを流し込んだら、壁や柱が完成です。こうした躯体工事を1フロアずつ積み重ねていき、最上階に屋根がかかると、工事の節目である「上棟」を迎えます。

いよいよ上階躯体の工事が始まります。まずは建物の骨組みとなる鉄骨を建て込むダイナミックな工程から。クレーンが縦横に稼働し、鳶が高所で巧みにつなぎ合わせる様子は、まさに圧巻です。続いて鉄筋、型枠工事へ。鉄筋を一本一本、水平・垂直を確認しながら組み立てていき、次に図面を基に現場で加工した型枠を、墨出しした位置に合わせて正確に設置。きっちりと締め固めコンクリートを流し込んだら、壁や柱が完成です。こうした躯体工事を1フロアずつ積み重ねていき、最上階に屋根がかかると、工事の節目である「上棟」を迎えます。

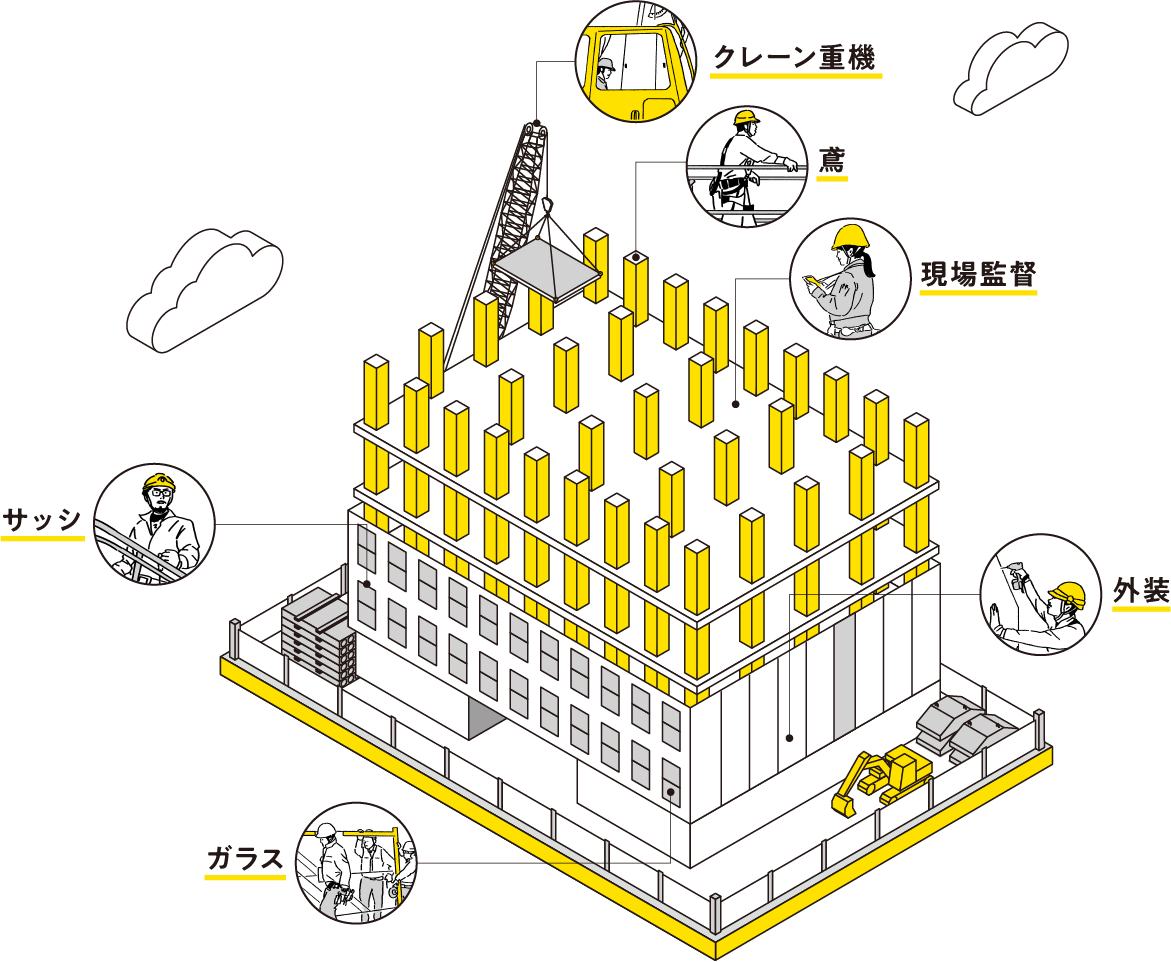

PROCESS 4 外装工事 印象と性能をかけ算する。

-

紫外線や風雨から

紫外線や風雨から

建物を守る外壁工事。外壁はサイディングボード仕上げが主流。レンガ調やタイル調などバリエーション豊富で、工事期間やコストも抑えられます。継ぎ目にはシーリングを施し防水します。

-

屋外からの侵入を

屋外からの侵入を

サッシが阻止する。金属や樹脂製の窓サッシを、壁と床との隙間なくしっかり固定します。防水や気密性を確保するシーリングは、雨漏りや断熱効果に影響するため細心の注意で作業します。

-

透明なガラスに

透明なガラスに

奥深い世界あり。断熱性の高い複層ガラスや、省エネ性能のある熱線反射ガラスなど、用途に応じて使い分けます。大判ガラスは機械や吸盤の付いた持ち手を使って慎重に施工します。

印象と性能をかけ算する。

- 12外壁工事

- 13サッシ工事

- 14ガラス工事

建物の印象を大きく左右する外装工事。開口部には窓サッシを取り付け、一枚一枚丁寧にガラスをはめ込んでいきます。また外壁は、サイディングボードをはじめ、近年多くの高層ビルで採用されている透明で軽量な「カーテンウォール」など、デザイン性と耐候性を兼ね備えた多様な外壁材が使用されており、その施工方法もさまざま。外装工事は、常に外部にさらされるため、気象の影響を受けやすく、高い耐久性や耐水性が求められるシビアな工程です。加えてメンテナンスも容易ではないことから、事前の綿密な計画と確実な施工が欠かせません。

建物の印象を大きく左右する外装工事。開口部には窓サッシを取り付け、一枚一枚丁寧にガラスをはめ込んでいきます。また外壁は、サイディングボードをはじめ、近年多くの高層ビルで採用されている透明で軽量な「カーテンウォール」など、デザイン性と耐候性を兼ね備えた多様な外壁材が使用されており、その施工方法もさまざま。外装工事は、常に外部にさらされるため、気象の影響を受けやすく、高い耐久性や耐水性が求められるシビアな工程です。加えてメンテナンスも容易ではないことから、事前の綿密な計画と確実な施工が欠かせません。

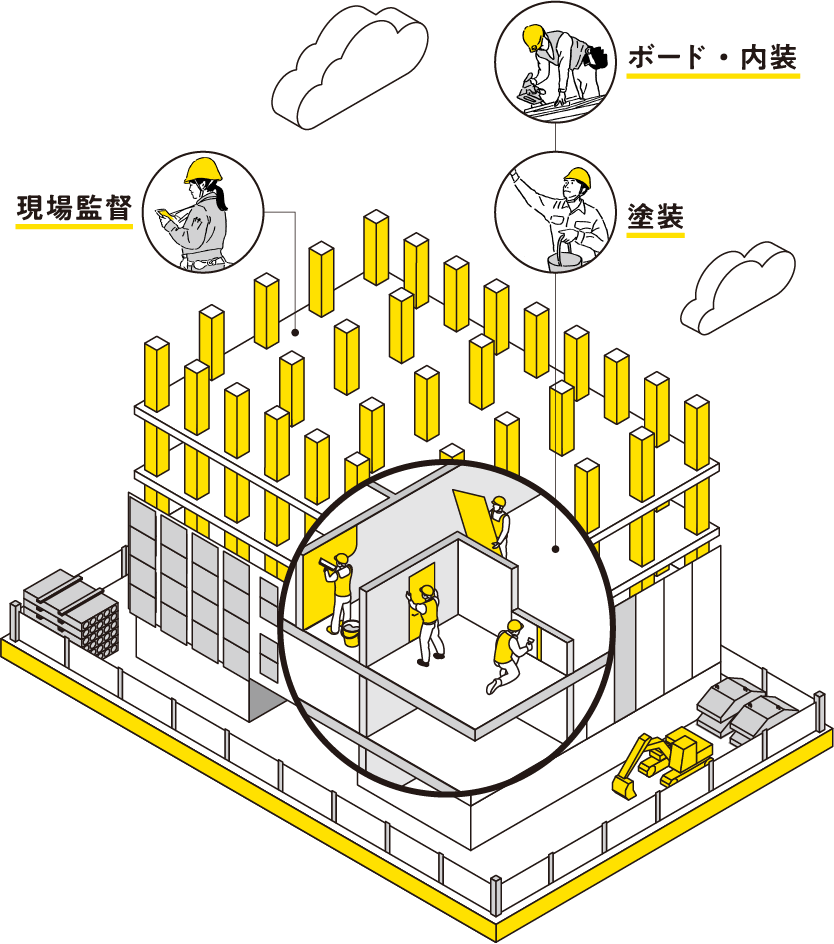

PROCESS 5 内装工事 居心地の良さを作る技術。

-

用途別に部屋を間仕切り、

用途別に部屋を間仕切り、

空間を有効に活用。LGS(軽量鉄骨)壁やパーテーションを使って建物内部の空間を区切る、間仕切り工事。オフィスや会議室、トイレなど、目的に応じた機能的なスペースを作り出します。

-

空調や防音効果にも

空調や防音効果にも

大きく影響する天井工事。LGS下地にパネルを施工する吊り天井から、あえて配管をむき出しにして開放感を高めるスケルトン天井まで、部屋の機能性やデザインに合わせて天井を仕上げます。

-

整理整頓された

整理整頓された

足元環境を作る床工事。オフィスの場合、電話線やLANケーブルなどを配線したOAフロアに、タイルカーペットやフローリングを施工するのが一般的。足元すっきり、快適で安全な職場を作ります。

-

内部と外部を仕切り、

内部と外部を仕切り、

守る、建具工事。壁、天井、床が出来上がったら、ドアなどの建具を設置する工事へ。防火や防音、防犯、プライバシーの確保など、役割に応じて適切な機能を備えたドアを取り付けます。

-

内装を美しく保護する

内装を美しく保護する

クロス・塗装工事。ボードや合板などの上にクロスを貼ったり、天井や壁を刷毛やローラーで塗装していきます。丁寧で平滑な下地処理が、美しく耐久性のある仕上がりにつながります。

居心地の良さを作る技術。

- 15間仕切工事

- 16天井工事

- 17床工事

- 18建具工事

-

19クロス・

塗装工事

これまでは、いわば“目に見えない”ところの工事でしたが、ここからはいよいよ“目に見える”ところの工事が始まります。天井・壁・床・建具(ドアや窓など)・造作家具、その下地も含めて工種も一段と多くなる工程。部屋ごとの作業の流れも考え、さながらパズルを組み合わせていくような冷静な判断も必要になってきます。また最終的な見た目や質感を左右する仕上げ工事は、単なる見た目の美しさ以上に、将来ここで働く人たちのモチベーションや業務効率を高め、外部からの評価にも大きく影響するため、いっそう丁寧な施工が求められます。

これまでは、いわば“目に見えない”ところの工事でしたが、ここからはいよいよ“目に見える”ところの工事が始まります。天井・壁・床・建具(ドアや窓など)・造作家具、その下地も含めて工種も一段と多くなる工程。部屋ごとの作業の流れも考え、さながらパズルを組み合わせていくような冷静な判断も必要になってきます。また最終的な見た目や質感を左右する仕上げ工事は、単なる見た目の美しさ以上に、将来ここで働く人たちのモチベーションや業務効率を高め、外部からの評価にも大きく影響するため、いっそう丁寧な施工が求められます。

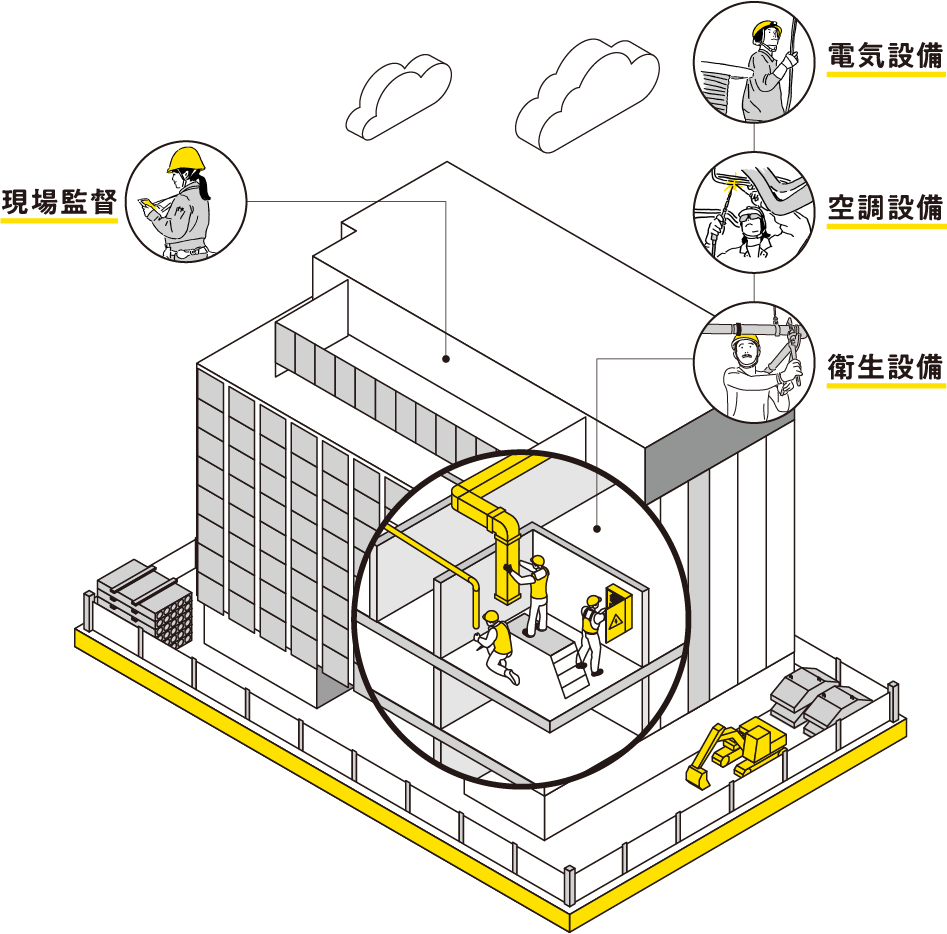

PROCESS 6 設備工事 “当たり前”を裏から支える。

-

建物を動かす“血液”

建物を動かす“血液”

電気をすみずみまで。電力会社から供給される電気を安定して使用するため、建物内に電力を引き込み、配線からコンセントやスイッチの設置、また電話やインターネット回線を施工します。

-

温度・湿度・空気清浄。

温度・湿度・空気清浄。

快適な空気を施工する。建物内の温度や湿度、空気の流れを整えて快適で健康的に過ごせる空間を作るために、空調機器やダクトの設置、配管の接続の他、換気設備や排煙設備などを設置します。

-

衛生設備工事が

衛生設備工事が

清潔で健康的な環境を作る。水回りを清潔に保てるよう、給水管の引き込み、屋内配管工事、下水道排水整備を行います。不備があると漏水などの危険性が高くなるため慎重な施工が求められます。

“当たり前”を裏から支える。

- 20電気設備工事

- 21空調設備工事

- 22衛生設備工事

設備工事とは、給排水や電気、ガス、空調、通信、エレベーター、駐車場など、多岐にわたる建物内のインフラを整える工事のこと。現代の建築において設備工事の重要性は高く、施工範囲も広いため、現場に関わる期間が長い業種と言えます。完成後は壁や天井の中に隠れてしまい、普段その全貌を目にすることはほとんどありませんが、快適さや便利さを支える上で非常に重要な工程。蛇口をひねれば水が出る。スイッチひとつで照明がつく。夏も冬も快適な温度が保たれている。こうした“当たり前”は、設備工事があってこそ成り立っているのです。

設備工事とは、給排水や電気、ガス、空調、通信、エレベーター、駐車場など、多岐にわたる建物内のインフラを整える工事のこと。現代の建築において設備工事の重要性は高く、施工範囲も広いため、現場に関わる期間が長い業種と言えます。完成後は壁や天井の中に隠れてしまい、普段その全貌を目にすることはほとんどありませんが、快適さや便利さを支える上で非常に重要な工程。蛇口をひねれば水が出る。スイッチひとつで照明がつく。夏も冬も快適な温度が保たれている。こうした“当たり前”は、設備工事があってこそ成り立っているのです。

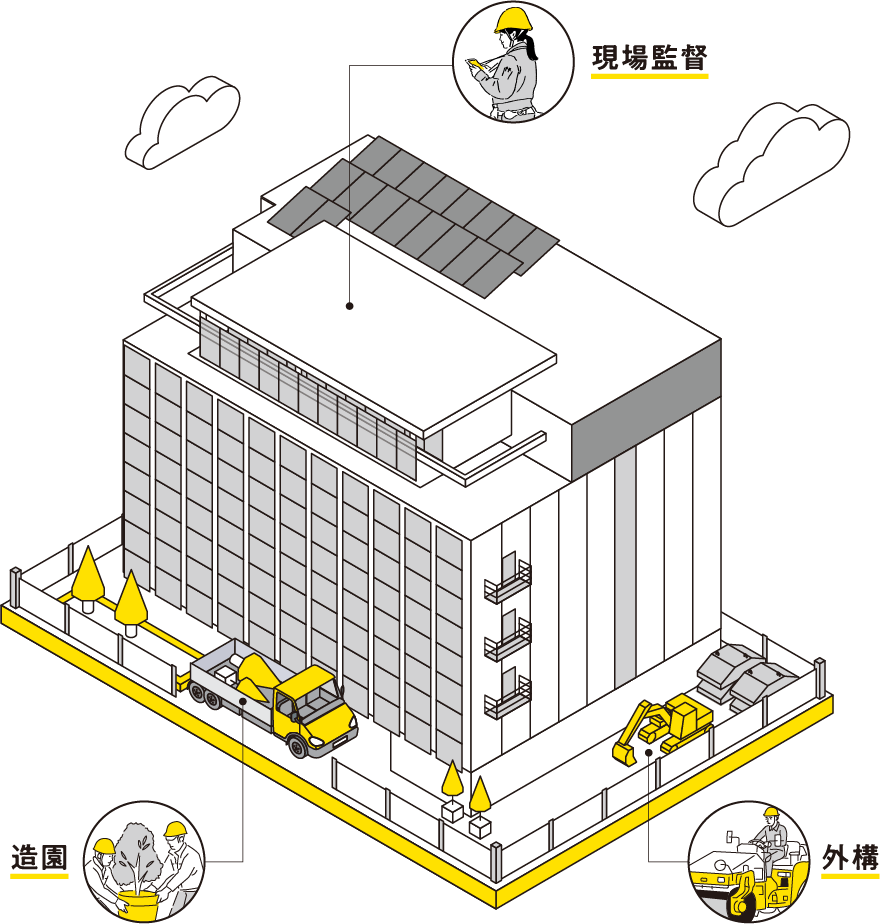

PROCESS 7 外構工事 建物と街、人をつなぐ。

-

通行の安心・安全を作る

通行の安心・安全を作る

道路の舗装工事。例えば駐車場には耐荷重性が求められ、歩道には滑りにくさが必要となるなど、用途に応じ最適な材料や施工方法を選ぶことで、美しく耐久性に優れた舗装を実現します。

-

人にも環境にもやさしい

人にも環境にもやさしい

建物を目指して。四季を感じる植栽や、屋上・壁面の緑化など、自然の力を生かして心地よい空間を作る造園工事。都市の中に癒しの空間を生み出し、訪れる人や働く人にやすらぎを与えます。

-

車社会に欠かせない

車社会に欠かせない

インフラ、駐車場整備。訪れる人や働く人の快適性を大きく左右する駐車場・駐輪場の整備。一定規模以上の建築物には駐車場の設置が義務付けられており、必要な駐車台数も決まっています。

建物と街、人をつなぐ。

- 23舗装工事

- 24造園工事

- 25駐車場整備

足場の解体が終わると、いよいよ外構工事です。敷地内の出入り口やアプローチ、駐車場の舗装や排水工事、植栽、照明など、建物外周の環境を整えるこの工程は、敷地全体の価値や建物の印象を大きく左右するとても大切な要素。オフィスビルなら、木々や池、ベンチなどを配置して、通勤者がひと息つける癒しの空間を生み出したり、商業施設なら、広々としたアプローチやスムーズな歩行者動線を確保するなど集客の工夫を随所に施します。心地よい空間を創出するとともに、建物の顔を作り、その存在感を引き立てる最後の仕上げです。

足場の解体が終わると、いよいよ外構工事です。敷地内の出入り口やアプローチ、駐車場の舗装や排水工事、植栽、照明など、建物外周の環境を整えるこの工程は、敷地全体の価値や建物の印象を大きく左右するとても大切な要素。オフィスビルなら、木々や池、ベンチなどを配置して、通勤者がひと息つける癒しの空間を生み出したり、商業施設なら、広々としたアプローチやスムーズな歩行者動線を確保するなど集客の工夫を随所に施します。心地よい空間を創出するとともに、建物の顔を作り、その存在感を引き立てる最後の仕上げです。

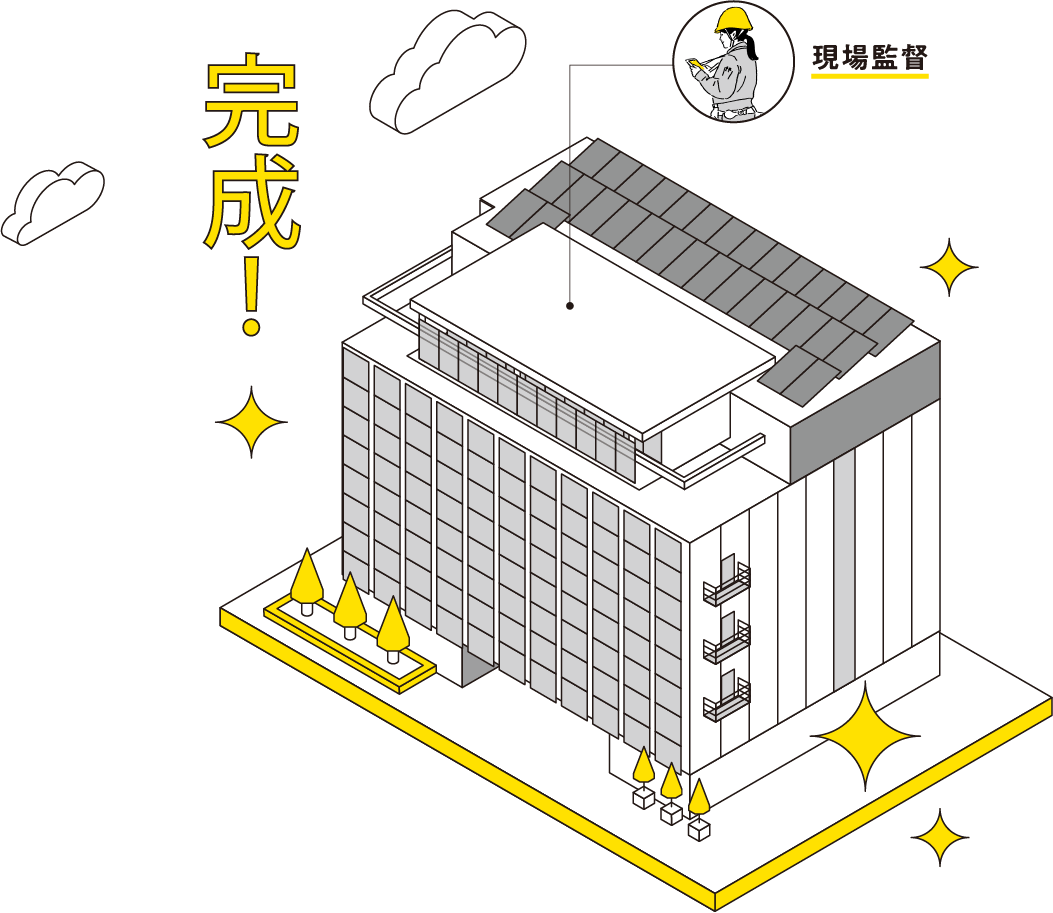

PROCESS 8 竣工 工事の終わり、建物の始まり。

-

建築工事の最終関門、

建築工事の最終関門、

完了検査へ。建物が申請通りに建てられているかの検査だけでなく、消防設備や施設によっては厨房設備などの検査も必要です。検査に合格すると「検査済証」が交付されます。

-

全ての職人の思いを乗せ

全ての職人の思いを乗せ

感動の引き渡し。建物が無事完成したことを報告し、感謝の意を表す竣工式が行われます。検査済証の他、図面や仕様書、工事記録などの竣工図書とともに、建物を施主に引き渡します。

-

末長く建物を

末長く建物を

使っていただくために。工事の品質を保証するため、竣工後の一定期間、建設会社が保守・点検を行う場合もあります。その後の日常的な維持管理はビル管理会社や専門業者に引き継がれます。

工事の終わり、建物の始まり。

- 26検査

- 27竣工・引き渡し

- 28メンテナンス

ついに竣工です。設計通りに施工されているか、法令や規制に適合しているかなど、さまざまな検査を経て完成となります。調査・設計から数年、施工工程ごとにたくさんの技術者や技能者が知恵を絞り、検討を重ね、スキルを発揮し、ようやく完成した“自信作”。工事に関わったすべての人が万感の思いで竣工式の日を迎えます。建物の完成を神仏に報告し、長期にわたる工事期間中の無事に感謝するとともに、末永い安全と繁栄を祈願します。この建物が今後ずっとこの地にあり、多くの人の記憶に残ることを願いながら、施主へと引き渡します。

ついに竣工です。設計通りに施工されているか、法令や規制に適合しているかなど、さまざまな検査を経て完成となります。調査・設計から数年、施工工程ごとにたくさんの技術者や技能者が知恵を絞り、検討を重ね、スキルを発揮し、ようやく完成した“自信作”。工事に関わったすべての人が万感の思いで竣工式の日を迎えます。建物の完成を神仏に報告し、長期にわたる工事期間中の無事に感謝するとともに、末永い安全と繁栄を祈願します。この建物が今後ずっとこの地にあり、多くの人の記憶に残ることを願いながら、施主へと引き渡します。